Das Rätsel der profanen Obergeschoße

Das Pendant der Profangeschoße in der Tiefe: Die altbayerischen Erdställe

Nun könnten wir diesen langen Diskurs über die Profangeschoßkirchen Altbayerns beenden, wenn uns nicht ein Heimatforscher in Zusammenhang mit den Pabonen auf die sogenannten "Erdställe" aufmerksam gemacht hätte. Bei den Erdställen finden sich eigenartige Parallelen zu den Profangeschoßen, die wir den Lesern nicht vorenthalten wollen.Worum geht es?

Wir folgen im Wesentlichen der Definition des Erdstalls in der Online-Enyzklopädie Wikipedia, wobei wir auch die Erkenntnisse einiger Facharbeiten heranziehen: [01]

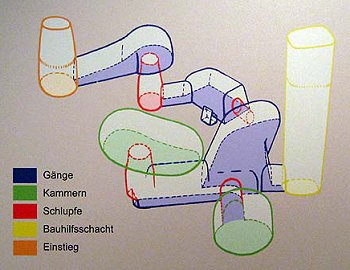

Der Begriff "Erdstall" bezeichnet ein im Mittelalter von Menschenhand geschaffenes, unterirdisches, nicht ausgemauertes Gangsystem. Dabei bedeutet "Erdstall" soviel wie "Stätte unter der Erde", "Erd-Stollen". Als solcher war der Begriff zunächst in der Literatur Niederösterreichs verbreitet, ehe er als übergeordnete Typen-Bezeichnung im gesamten deutschsprachigen Raum Anerkennung fand.

Mit einem Gebäude zur Unterbringung von Haustieren - im Sinne von Viehstall - hat der "Erdstall" nichts gemein. Im Volksmund heißen die Erdställe auch "unterirdische Gänge" oder "Geheimgänge", in Nordbayern ist obendrein die Bezeichnung "Schratzlloch" verbreitet, da dort dem Volksglauben nach Zwerge, die sogenannten "Schratzln" die Gänge errichtet haben. Daneben kommen auch die Bezeichnungen "Zwerg-" oder "Quergloch", in Österreich auch "Grufen" und andere Lokalbezeichnungen vor. Es gibt zahlreiche Ortssagen, die diese unterirdischen Gänge von einem Ort A zu einem mehrere Kilometer entfernten Ort B verlaufen lassen. Erdställe dieser Länge gibt es jedoch nicht, sie sind selten länger als 50 Meter.

|

|

|

|

|

|

|

Schematische Darstellung eines Erdstalls nach http://erdstall.de (Karl Schwarzfischer).

|

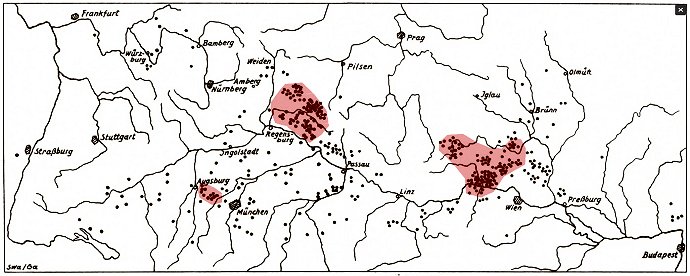

In Altbayern sind bis dato über 700 derartiger Erdställe bekannt, die Dunkelziffer ist vermutlich hoch. Sehr viele Erdställe existieren auch im benachbarten Nieder- und Oberösterreich, sowie vereinzelt in der Steiermark und im Burgenland. Typenverwandte Anlagen kennt man auch in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Polen, Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn, selbst in Großbritannien (besonders Schottland), Irland, Spanien und Frankreich, wo sie als "Souterrain", "Weem", "Fogou" oder "Earthhouse" bezeichnet werden. Eine gemeinsame Tradition der altbayerischen und österreichischen Erdställe mit den letzteren ist jedoch nicht anzunehmen.

Was den einstigen Zweck der Erdställe anbelangt, so hat selbst eine ex- und intensive Erdstallforschung keine abschließende Klärung herbeigeführt:

- Die Kultstätten-Theorie geht davon aus, dass es sich bei Erdställen um Hypogäen mit symbolischen Leer- oder Ahnen-Gräbern handelt. Die These von der "Seelenkammer" besagt, dass die Seelen der Verstorbenen in den Erdställen die "Wartezeit" bis zum Jüngsten Gericht verbringen mussten. [02]

- Der Zufluchtstätten-Theorie zufolge wurden Erdställe als passagere Verstecke angelegt, in denen gefährdete Personen bei Überfällen "wie vom Erdboden verschluckt" verschwinden konnten. Dabei bieten die für die Erdställe typischen Schlupflöcher einen wirksamen Schutz gegen Eindringlinge. Die niederen Vorkammern verhindern, dass sich eine größere Menschenmenge in die Erdställe hineindrängen und mit Gerätschaften zu Zerstörung schreiten kann.

Vereinzelte Funde von Holzkohlen aus der Erbauungszeit (in hinterher wiederverfüllten Bauhilfsschächten) und anderen organischen Strukturen lassen mittels der Radiokarbonmethode einen Großteil der Erdställe in die Zeit von Mitte/Ende des 10. Jahrhunderts bis zum Ende des 12. Jahrhunderts datieren. Dazu passt auch die Formanalyse von gefundenen Keramikscherben, die in der Regel nicht vor diese Zeit weist. Von daher muss die Deutung der Erdställe als prähistorische Kultstätte aufgegeben werden.

Es handelt sich bei den Erdställen unseren Raumes um hochmittelalterliche Strukturen, welche mit erstaunlicher Genauigkeit in der Zeit der burg- und landgräflichen Pabonen im Herzogtum Bayern und der Babenberger-Dynastie in Österreich entstanden sind.

Dies findet auch ein Korrelat bei der geographischen Verbreitung. So finden sich Erdställe in besonders hoher Dichte im sogenannten "Nordwald" des Herzogtums Bayern, welcher bis zur Teilung im Jahr 1156 nördlich der Donau von der Region Eger über den heutigen Bayerischen Wald sowie das Wald-, Mühl- und Weinviertel bis zu den Grenzflüssen March und Thaya im Nordosten Österreichs reichte. Dass die Erdställe darüber hinaus nach ganz Bayern und ein wenig auch nach Oberösterreich hinaus strahlen, erscheint von eher untergeordneter Bedeutung - mit Ausnahme einer kleinen Häufungszone etwas östlich von Augsburg.

|

|

|

|

|

|

|

Skizze nach http://erdstall.de (K. Waldmüller)

|

Besonders konzentriert findet man die Erdställe im Bereich der Landgrafschaft der Pabonen von Stefling und in den Grenzmarken der Babenberger-Dynastie nördlich der Donau.

Die Babenberger weisen, wie bereits erklärt, mit den Pabonen nicht nur eine alte Stammesverwandtschaft auf, sondern pflegten obendrein im 12. Jahrhundert nach der Verheiratung Burggraf Heinrichs III. von Regensburg mit Bertha von Babenberg, der Tochter Leopolds des Heiligen, eine besonders innige Beziehung. Dass die romanischen Landkirchen mit profanem Schutzgeschoß über die Familienbeziehung zwischen Pabonen und Babenbergern von der Markgrafschaft Österreich in die Domänen der Pabonen und ihrer Agnaten im Bayern importiert wurden, haben wir ebenfalls ausführlich demonstriert. Damit stellt sich die Frage, ob dies auch für die Erdställe gilt. Eine Beziehung zu den burggräflichen Pabonen könnte auch der regionale Häufungsschwerpunkt bei Augsburg aufweisen. Diese stammten aus dem alten Grafenhaus von Kühbach, das mitten in diesem Bezirk liegt.

Dies leitet zu einer weiteren Fragestellung über: Haben die profanen Obergeschoße der Landkirchen mit den Erdställen Gemeinsamkeiten?

In der Tat weisen beide, die Profangeschoße und die Erdställe, in der Regel verdeckte bzw. schwer zugängliche Eingänge auf, die jeweils nur von Einzelpersonen passiert werden können. Beide Strukturen bieten keine differenzierte Inneneinrichtung, keinen Komfort, keine weiteren Fluchtmöglichkeiten oder gar Einrichtungen einer aktiven Verteidigung. Beide zeigen mitunter Verriegelungsvorrichtungen auf, die ausschließlich von innen bedient werden können. Sitznischen und Luftlöcher verweisen in beiden Strukturen auf menschliche Grundbedürfnisse, wohingegen Vorrichtungen zur Entsorgung von Fäkalien fehlen.

Wegen der Analogie in Zeitstellung und Struktur darf man die Erdställe als "Kurzzeit-Fluchtstätten" zum Schutz vor Überfällen bezeichnen - nicht geeignet für einen längeren, aber durchaus geeignet für einen kurzen Aufenthalt.

Dabei erklärt sich ihre regionale Verdichtung in erster Linie durch die Zeitumstände:

- Speziell im Nordwald kam es in den betreffenden Jahrhunderten immer wieder zu plötzlichen Attacken von slawischen Völkern aus dem Norden und Osten: Die Awaren und Slawen drangen vorzugsweise vom 7. bis zum 9. Jahrhundert ein, gefolgt von den schlimmen Einfällen der Böhmen im 11. und 12. Jahrhundert.

- Zum einen erklärt sich das stellenweise differierende Verteilungsmuster durch die geologischen Gegebenheiten: So muss der Boden für einen Erdstall ausreichend fest und gut bearbeitbar sein. Entsprechende Bedingungen bieten Löss, Schlier, Lehm, Sandstein oder der sogenannte "Flins", ein verwitterter Granitstein. In massivem Fels oder losem Schotter kommen Erdställe nicht vor, im bayerischen Jura nur selten.

- Nicht ausschließen lassen sich auch neuzeitliche ex-post-Effekte. So ist z. B. der Forschungsschwerpunkt bei Roding bewusst gewählt worden.

- Wenn sich die Erdställe besonders häufig in der Markgrafschaft Cham finden, z. B. bei Arnschwang, so mag dies situative Gründe haben: Die Cham-Further Senke war vermutlich von feindlichen Durchzügen am meisten bedroht. Aber auch über die Grafschaft Boden konnten Feinde nach Süden eindringen.

- Für die Regionen westlich von Regen und Naab und südlich der Donau stellten die genannten Flüsse wirksame Barrieren und Verzögerungsglieder für etwaige Überfälle dar, so dass Erdställe als Fluchtstätten gegenüber anderen Schutzmöglichkeiten nachrangig wurden. Z. B. gab es auf den Hochflächen im pabonisch regierten Sulz- und Kelsgau Frühwarnsysteme, die im Nordwald fehlten. Mit ihnen konnten sich die Dorfgemeinschaften über weite Strecken durch Lichtzeichen über das Nahen eines Feindes verständigen. So fanden sie Gelegenheit, sich zusammen mit ihrem Vieh in komplementäre Verteidigungstellungen zurückzuziehen, etwa in jene Fluchtburgen mit ihren Ringwällen, die zahlreich die Hangkanten der Juratäler säumen, wie in Holnstein, Plankstetten, Greding und andernorts. [03]

- Ganz anders war die Situation im ungleich dichter bewaldeten Nordwald, wo der Gegner nach Überschreiten der Kammlinien sozusagen "bergab" und in voller Tarnung und Windeseile durch das Baumwerk zum Angriff schreiten konnte. Auch im Nordwald gab es für die Bewohner der Weiler und Dörfer bisweilen Fluchtburgen. Doch die Mehrzahl der Überfallenen dürfte kaum die Gelegenheit zu einem koordinierten Rückzug bekommen haben. So war es für die Waldbewohner durchaus opportun, sich im Gefahrenfall in einem hausnahen Erdstall zu verkriechen und dort die Angriffswelle über sich hinwegrollen zu lassen.

|

|

|

|

|

|

|

Ein Erdstall-Forscher zwängt sich durch das Schlupfloch eines Erdstalls.

|

Dies erlaubt aber nicht eine Wertung der Erdställe als Kultorte.

Wer sich auch nur ein bisschen in das Welt- und Gottesverständnis der Menschen des 11. und 12. Jahrhunderts hineindenkt, der weiß, dass sich das Empfinden der Menschen gerade damals vom Boden - "de profundo ad te clavamimus" - in die Höhe zu Gott - "jubilate deo in excelsis" - erhob, also quasi himmelwärts, was sich auch trefflich bei der Entwicklung der Sakralarchitektur bis hin zu den gotischen Kathedralen nachvollziehen lässt. Da war für subterranen Okkultismus jedweder Art nicht der geringste Platz.

Auch die Waldmüller'sche Theorie der Seelenkammern wollen wir verwerfen: Die "animae exules", d. h. die armen, verwaisten Seelen der lieben Verstorbenen, die nicht mehr auf der Erde, aber auch noch nicht im Paradies weilten, erfuhren damals ganz andere Unterstützung. Ihnen zuliebe spendete man in den Kirchen die sogenannten "Elendkerzen", welche vermutlich in jenen eigenartigen Schalensteinen abgebrannt wurden, die sich noch heute ganz selten in einzelnen Landkirchen erhalten haben. [04]

Um es pointiert zu sagen: Bezogen auf die hier vorgestellte Zeitstellung ist die Kultstätten-Theorie der Erdställe blühender Unsinn. Speziell die Zeit der heimlichen Verehrung von Erdgottheiten und der Hypogäen-Kulte war definitiv vorbei!

Damit stimmen wir mit Josef Weichberger überein, der den unterirdischen "Seelenwaschanlagen" mit rationalen Argumenten eine klare Absage erteilt und alle diesbezüglichen Modelle als Auswüchse "dubiöser Uralt-Mystik" verworfen hat. [05]

Nichtsdestoweniger werden von den meist esoterisch angehauchten Anhängern der Kultstätten-Theorie immer wieder Bedenken gegen die weitaus plausiblere Deutung der Erdställe als Zufluchtsort ins Feld geführt, z. B. die fehlende Depositionsmöglichkeit von größeren Nahrungsmittelmengen, der reduzierte Sauerstoffgehalt in den Höhlen, die "unerträgliche" Dunkelheit, Feuchte und Kälte.

- Dazu ist anzumerken, dass in einer Zeit funzeliger Talglichter den Menschen das Leben im Dunkeln weitaus vertrauter war als der halogenlicht-verwöhnten Menschheit von heute.

- Die Mitnahme von größeren Essensvorräten in Erdställe war weder sinnvoll noch immer möglich. Es war allerdings auch nicht nötig, da ein Überfall marodierender Horden wohl kaum länger als einen oder zwei Tage andauerte. Wenn auf den Dörfern, in den Weilern und Höfen alles Brauchbare gestohlen, die Vorräte geplündert und die Häuser in Brand gesteckt waren, dann zogen die Horden in der Regel weiter.

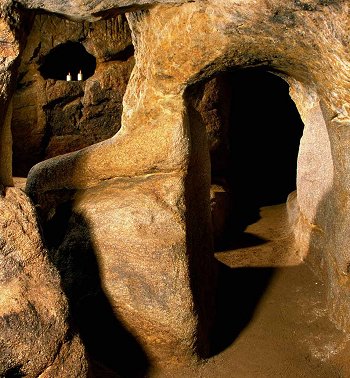

Erdstall "Ratgöbluckn" bei Perg in Oberösterreich.

Erdstall "Ratgöbluckn" bei Perg in Oberösterreich. - Auch die Durchschnittstemperatur in den Erdställen dürfte bei geeigneter Kleidung durchaus ausgereicht haben. Zum einen waren die Menschen früher viel abgehärteter als heute, zum anderen dauerte die Kampfsaison nur vom späten Frühjahr bis zum frühen Herbst. In anderen Zeiten waren die Wege unpassierbar oder es stand für die Reitpferde kein ausreichend frisches Gras als Futter zur Verfügung. Und im Herbst mussten selbst die hartgesottensten Aggressoren in ihre heimatlichen Gefilde zurückkehren, denn es galt nun, die Ernten für die Winterzeit einbringen und so das eigene Überleben zu sichern.

- Ein Grundwasserdurchfluss in den Erdställen war auch nicht schädlich, so verfügte man wenigstens über Trinkwasser. Außerdem gab es in den mehr-etagigen Anlagen auch immer trockene Plätze.

- Für die Frischluftzufuhr waren in den Erdställen nicht selten Luftröhren installiert, in anderen Fällen gar nicht nötig.

- Was die Exkremente anbelangt, so wurden diese einfach im Boden vergraben. Zur Entsorgung war später Zeit.

Wir fassen zusammen und ziehen unsere Schlüsse:

Die Deutung der altbayerischen und österreichischen Erdställe als Kultstätten hat keinen Bestand. Wegen der zeitlichen, örtlichen und funktionellen Übereinstimmung halten wir die Erdställe des 10. und 11. Jahrhunderts, vor allem nördlich der Donau, für die Präkursoren der Profangeschoße in den romanischen Landkirchen des 12. Jahrhunderts. Damit handelt es sich eindeutig um Strukturen, die zum großen Teil mit den Pabonen und ihren Verwandten und Nachbarn in Zusammenhang stehen, sonst gäbe es in deren Gebieten nicht diese auffallende Häufung.

Wie bei den profanen Obergeschoßen handelte es bei den Erdställen um ausgesprochene Schutzstätten, vorgesehen für einen kurzen Notaufenthalt weniger Menschen. Im Gegensatz zu den Kirchengeschoßen konnte aber der Bau der Erdställe ohne finanziellen Aufwand von den einzelnen Hofinsassen selbst bewerkstelligt werden. Sozusagen als "Billig-Variante" werden die Erdställe den Obergeschoßkirchen um Einiges vorausgegangen sein. Dies verhinderte nicht ihre Nutzung bis in 13. Jahrhundert hinein, wie sie vereinzelt nachgewiesen wurde. Danach wurden die Erdställe in der Regel verschlossen und gerieten zum größten Teil in Vergessenheit.

Mit diesen Erkenntnissen bekommt die Bemühung der Pabonen um die Erschließung des ländlichen Raumes in ihrem Zuständigkeitsgebiet eine zusätzliche Akzentuierung:

Burggraf Heinrich III. von Regensburg, sein Bruder, Landgraf Otto II. von Stefling, und ihre Babenberger Verwandten haben mit dem Bau der Profangeschoßkirchen den traditionellen Fluchtort der Landbevölkerung sozusagen vom Erdkeller ins "himmlische" Obergeschoß der Kirchen transferiert. Dies muss für die tiefgläubigen Menschen von damals, die wegen der vielen Heimsuchungen in ständiger Angst lebten, eine seelische Wohltat gewesen sein: In der höchsten Gefahr Gott nahe zu sein und auf seine Kirche zu bauen!

Wir beschließen diesen Abschnitt über die Erdställe mit einem Zitat des Forschers Joseph Ernst Ritter von Koch-Sternfeld, der in seinem Alterswerk von 1857 die Bedeutung der Pabonen für Bayern voll erkannte, aber seinerzeit von einer wittelsbacher-dominierten Gelehrten-Gilde in München systematisch mundtot gemacht wurde:

"Es war ein tapferes und zugleich mildes Geschlecht um die Abensberge (=Pabonen): Auch sie hatten gegen die Awaren und Slawen und später in Palästina gekämpft und vor Mailand geblutet: Aber ihr fürsichtiges und thatkräftiges Einwirken in die Volkswirthschaft, ihr Wahren und Pflegen der gemeinen Wohlfahrt, ihre frommen Stiftungen zur Kirche um der Dauer willen: Diese beredten Urkunden machen sie noch ehrwürdiger…"

Wie recht von Koch-Sternfeld hatte!

[01] Siehe z. B. das umfangreiche Informationsangebot des "Arbeitskreises für Erdstallforschung" in der Plattform "http://erdstall.de". Hier finden sich auch alle weiteren Referenzen zur nahezu unübersehbar gewordenen Literatur, sowie die Bezüge zur österreichischen Erdstall-Forschung.

[02] Die umfangreiche Arbeit von Monikas Löffelmann: Erdställe und ihre Bedeutung in Kult, Regigionsgeschichte, Überlieferung, in: Der Erdstall, Heft 23, Roding 1997, S. 3ff., ist vielleicht noch die seriöseste von allen.

[03] Auf einer Anhöhe zwischen Kevenhüll und Mallerstetten befindet sich noch heute einer jener alten Lichtzeichensteine, von denen aus eine Sicht- und Lichtverbindung zum bei Hemau gelegenen Eichelberg möglich war, in mehr als 13 km Entfernung!

[04] "Elend" hier im Sinne von "ausländisch, heimatlos, verbannt", lat. "exul". Schalensteine gibt es z. B. in den Kirchen von Urschalling und Oening.

[05] Josef Weichberger: Die Erdställe - Kultstätten oder Zufluchtsanlagen, in: Der Erdstall, Heft 21, Roding 1995, S. 53ff.